点击阅读英文原文

在新冠危机持续一年多以后,对许多人来说,以往的工作方式似乎已成为遥远的回忆,研究也不例外。

在新冠危机持续一年多以后,对许多人来说,以往的工作方式似乎已成为遥远的回忆,研究也不例外。

但是,在这些实际的剧变之余,也或许恰恰是因为这些变化,在研究人员合作和传播他们的发现的方式上,也出现了一场无声的革命。

由于需要迅速应对这场危机的科学和社会性影响,预印本服务器的使用加快。与此同时,新的跨学科网络以及和政策制定者之间的新联系正在涌现。社交媒体对最新公共卫生发展的讨论也在推动这一进程。

关键问题在于,这种变化是否是永久的。当新冠疫情最终过去,大家是否还会回到过去的工作方式?或者,疫情是否促使或催化了会持续下去的变化?

对一位从事公共卫生工作的英国学者来说,学术界和一线医务人员之间建立的“新的、更好的合作”是这场危机的显著良好后果之一。

阿伯丁大学(University of Aberdeen)健康数据科学中心研究员杰西卡-巴特勒(Jessica Butler)解释说:“我在一家大型高校研究中心工作,该中心研究国民健康服务记录,以帮助改善公众健康。疫情前,我们与国家医疗服务体系是相互独立的。高校员工进行研究,而国家医疗服务体系的工作人员负责审计和报告。”但现在,学者们处于开发可应用的解决方案的最前沿,在模拟当地医院使用情况、分析病人易感染性或帮助研发疫苗方面帮助国家医疗服务体系。

巴特勒说:“我们的工作是必要的且能立刻起到作用,这给我们带来了巨大的成就感。回归传统的工作方式将会违背公共利益。”

出现了积极改变的,不仅只有与新冠最明显相关的学科。

《经济观察》(Economics Observatory)主编罗梅什·瓦伊林加姆(Romesh Vaitilingam)表示,对解决方案的迫切需求已对政府核心产生影响。《经济观察》成立于去年,旨在帮助学者与政策制定者和民众就新冠危机给英国带来的经济问题建立联系。用户可以发布问题,《经济观察》将通过委托专家写一篇文章来回答该问题。

瓦伊林加姆称:“就学术界和政策制定者而言,这是一个巨大的推动。政府部门一直在就疫情引发的一系列问题向经济学家和其他研究人员进行咨询。”他觉得在疫情结束后,“在其他紧迫的全球问题(如气候变化)上,这种合作将会继续”。

瓦伊林加姆补充说,“可以理解的是”,跨学科合作也是疫情的一个特征。经济学家、流行病学家和公共卫生专家之间的互动是应对措施的核心。

然而,这种合作大部分是在各个国家应对疫情的背景下进行的。这是否意味着国际学术合作受到了影响,尤其是考虑到旅行限制?

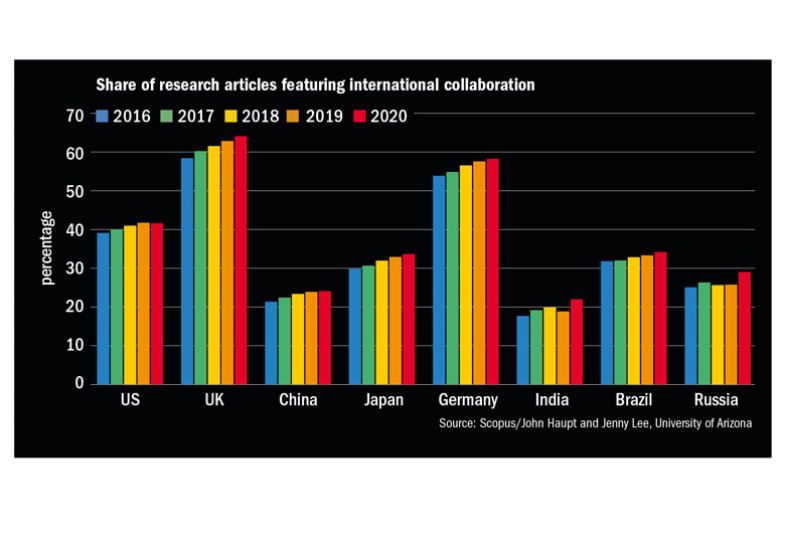

亚利桑那大学(University of Arizona)高等教育研究中心负责评估的研究生助理约翰·豪普特(John Haupt)表示,迄今为止的证据表明,事实并非如此。他与亚利桑那州大学高等教育教授珍妮·李(Jenny Lee)一起汇总的最新数据表明,2020年,以海外合作为特色的国家研究产出份额再次增加。高收入国家和低收入国家都是如此。

豪普特指出,过去一年发表的大多数与疫情没有直接关系的论文,可能都来自于疫情前就开始、持续时间较长的项目。即使国际旅行在疫情暴发后变得不那么频繁,他的预感是,这不会对合作产生重大影响,因为全球性流动“只是使国际合作成为可能的一部分原因。研究人员非常有可能继续从事在疫情前就开始的全球性探寻,并与具有相似兴趣和互补技能的同事进行跨国界接触。疫情也可能增加了国际性探寻的数量。”

由于对大型国际设施的依赖,高能物理是一个在传统上就有极高水平跨境合作的领域。剑桥大学(University of Cambridge)高能物理小组的负责人瓦莱丽·吉布森(Valerie Gibson)说,尽管瑞士的欧洲原子核委员会等处的粒子加速器上的“实验项目一再推迟,但数据分析和合作仍像以前一样在进行。我们非常习惯线上合作和远程访问数据”。

俄亥俄州立大学沃尔夫国际事务主席卡罗琳·瓦格纳(Caroline Wagner)自疫情开始以来也一直采取合作模式。但她警告称,在结构不那么国际化的学科中,旅行限制可能还没有促成新合作关系的形成。

她说:“多达90%的国际合作开始于线下,所以我预计,在未来3年内,当2020年研究活动的结果公之于众时,国际合作产生的出版物的数量将会下降。合作可能因为旅行受限而被推迟或取消。”

瓦格纳补充说,重新建立跨境联系的水平“在一定程度上取决于科学政策。因为这些联系可能需要有针对性的资金来启动才能再次开展”。

国际会议是建立许多疫情前合作的一个论坛。虽然一些会议已经转到了网上,但人们仍怀疑,这能否复制线下活动带来的偶遇机会——即使我们用最复杂的软件。

问题再次回到疫情后是否会恢复正常的会议服务,特别是考虑到疫情前人们对会议的环境成本的担忧日益加剧。

荷兰莱顿大学(Leiden University)机器学习教授霍尔格·胡斯(Holger Hoos)表示:“我和许多同事比以前更喜欢一起聚聚。这曾是一种理所当然的事。而现在我们不再拥有它了,才看到它在很多方面有多大的价值。”

除了在网上复制线下会议的社交和网络方面的困难之外,胡斯还指出了在虚拟活动中充分参与与演示的心理困难。他说:“在线上会议中,你更容易在觉得有点无聊的时候就退出,或者挑选一些你知道值得做的事情。我的很多同事都这么告诉我。”

然而,他仍认为会议将走向“混合”模式,提供线上会议的选择,但也为那些需要的人保留线下会议的优势。

剑桥大学的吉布森在高能物理学领域也看到了同样的变化。但她警告称:“我们需要确保不会对那些只在远程参会的人产生偏见。我们还需要考虑线上会议的礼仪,以及如何介绍社群建设和网络方面的内容。”

如果会议文化有永久性的改变,需要考虑的另一个影响是对会议论文集的连锁影响。例如,计算机科学的大部分研究成果都是以论文集的形式发表的。据爱思唯尔(Elsevier)的Scopus数据库显示,2015年至2019年间,该学科发表的210万篇论文中,超过一半(120万篇)是会议论文。数学(占40%)和工程学(占36%)也严重依赖会议论文集。

胡斯认为,这一传统可能源于一种认知,即会议论文集是比期刊更快的传播研究的方式。然而,他支持由该领域最杰出的学者之一、莱斯大学(Rice University)的莫舍·瓦尔迪(Moshe Vardi)所主导的,受到越来越多人支持的提议,即呼吁计算机科学摆脱这种出版模式。

他承认:“这可能意味着我们将不会参加这么多会议。但是当我们真正参会时,我们仍然能从面对面的交流中获益。”

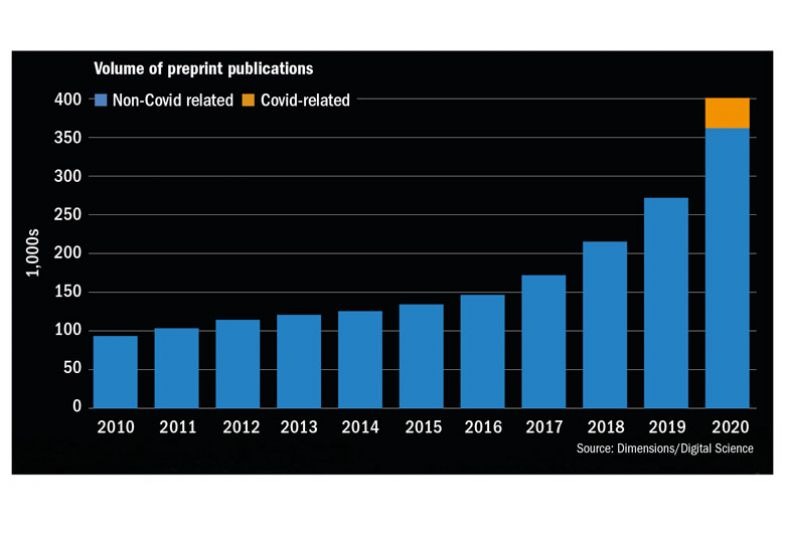

疫情对学术出版的另一个影响是加速使用预印本。

据数字科学(Digital Sciences)的平台“维度”(Dimensions)的数据显示,2020年共发表了约40篇预印本,较前一年增长了47%。泰晤士高等教育今年1月发布的数据表明,其中有3.9万篇是与疫情相关的论文,但与疫情无关的预印本数量也增长了1/3,增幅高于前两年。

考文垂大学(Coventry University)后数字文化中心研究员塞缪尔·摩尔(Samuel Moore)说,预印本是“疫情应对措施的一个非常重要的特征,它显示了研究人员尽早公开分享工作的合作研究过程的价值”。

然而,预印本的日益重要的地位也导致了对使用预印本越来越严格的审查。人们担心在早期争先发布疫情相关答案时,预印本可能也发表了很多不相关的东西。甚至在医学领域外,一些学者担心,这个不断扩大的缺乏同行审议的出版领域,只会让诸如可重复性等问题的解决变得更加困难。

莱顿大学的胡斯同时也是《人工智能研究杂志》(Journal of Artificial Intelligence Research)的主编。他警告说:“如果我们以预印本的形式发表东西,借以绕过同行审议,我认为这是在鼓励人们建立一个不牢固的基础。就我个人而言,我觉得这是有问题的,尤其是在计算机科学领域,我们正在处理的算法和系统……非常复杂。”

因此,像《人工智能研究杂志》这样的同行评议的开源期刊可能被视为疫情后“两全其美”的选择,它将预印本的可获得性与传统期刊的严格要求相结合。然而,摩尔担心,与预印本服务器上基本是“学者拥有或管理”的状况不同,开源期刊领域仍受传统出版商控制。他们以更大的金融影响力获得更多的控制,而牺牲的则是“能符合道德和公平地进行开源出版的出版社,如大学出版社,学者领导的出版社和其他非营利出版社。”

阿伯丁大学的巴特勒认为,疫情清楚地告诉我们,现在“没有理由通过私人出版商,用缓慢、封闭和昂贵的营利方式传播研究”。她指出,在疫情期间发表了很多高影响力研究中,如冠状病毒基因序列的迅速分享、“我们的数据世界”(Our World in Data)等网站对新冠病毒统计数据的统合、以及模拟疫情传播而开发的软件等。这其中,期刊的占比很少。她仍希望,这一疫情最大的长期学术影响是“奖励在旧式期刊上发表文章以外的研究举措”。

当然,奖励是关键,尤其对于那些试图站稳脚跟的职业早期研究者来说。

加拿大克莱姆比尔研究所(Krembil Research Institute)计算神经科学博士后研究员斯科特·里奇(Scott Rich)表示:“除非我们进行这种改革,并结合当前改革出版的方法,否则年轻科学家一直会感到压力,不得不遵循游戏规则。”

此外,里奇补充说,疫情后研究文化中的变化对初级学者的影响可能大不相同。这种差异并不只存在于出版方面。例如,虽然将会议转移到线上会让人们更容易参加,但他担心这将很难重新创造线下活动的要素,比如帮助职业早期科学家向其他参会者展示他们工作的海报参会环节。

里奇称:“尽管学者们对海报环节颇有抱怨,但这一环节是会议中最以实力说话的部分。因为最有趣的海报和最具魅力的演讲者自然会吸引别人的注意力,而不是仅仅依靠评选委员会来决定你的演讲时间。”

事实上,在一项关于疫情对职业早期研究者的影响的研究中,在线会议给初级学者提供的机会不足问题已引起重视。“先驱”项目原先是一个关注初级学者研究文化的各个方面的4年制项目,但已被其发起机构阿尔弗雷德·P·斯隆基金会(Alfred P. Sloan Foundation)延长了2年,以追踪疫情的影响。研究和咨询公司CIBER研究(CIBER Research)与田纳西大学(University of Tennessee)联合牵头进行了这项研究。该公司联席主管戴维·尼古拉斯(David Nicholas)表示,第一批英国受访者对转向线上活动的反应“以负面为主”。他说:“许多人都认为,如果他们不能与潜在合作者见面,就无法发展新的合作者。”他补充说,“先驱”项目已经将其划为初级学术发展的一个重要机制。

“先驱2”项目的其他初步发现还包括,由于研究人员无法使用他们的实验室,或对社会科学家来说无法进行面对面采访而导致的研究项目延迟。

曾任伦敦大学学院(University College London)信息研究部主任的尼古拉斯称:“各大学对于在实验室使用多少ECR各不相同。比如,有些学校的实验人员在实验室工作一周,在家工作一周,而这与他们的实验性质并不一定相符。”

“先驱2”项目也收到了来自法国的早期回应。在法国,职业早期研究人员更坦率地谈论他们所面临的心理健康问题。尼古拉斯说:“一些人被隔绝在自己孤独狭小的公寓里,一些人明显感到抑郁,怀念与人交往。许多人提到,即使他们能够做研究,他们的‘创造力被打击了’。因为疫情封锁,很多人在考虑是否还要继续学术生涯。”

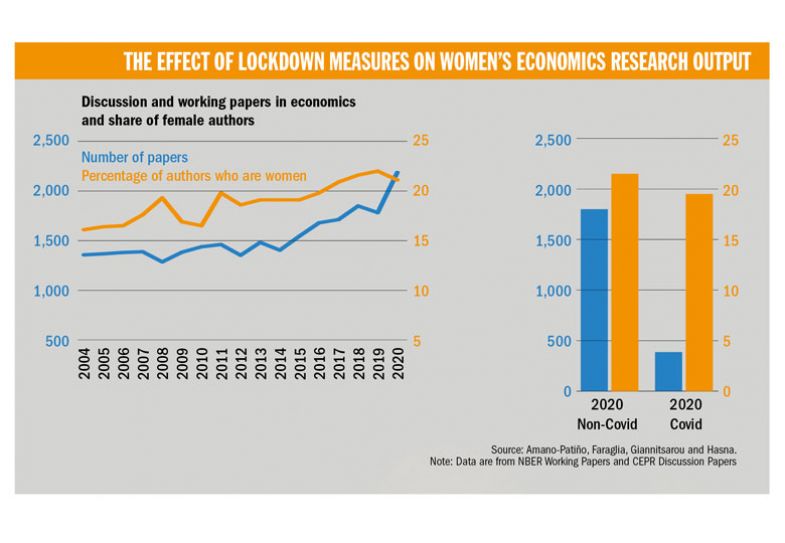

“先驱2”项目中出现的另一个主要问题影响了所有层次的学者。这就是在学校和托儿所因封锁而关闭的情况下,艰难平衡育儿和远程工作的问题。大量研究表明,这可能尤其对女性的研究产出产生了影响,因为来自学术界和其他更不相关的领域的其他证据表明,育儿负担更重地落在了女性身上。

这种趋势在预印本上最为明显,因其出版花费时间较短。在arXiv(主要出版物理和数学相关的预印本)、bioRxiv等服务器上,第一作者为女性的预印本比例都有所下降。

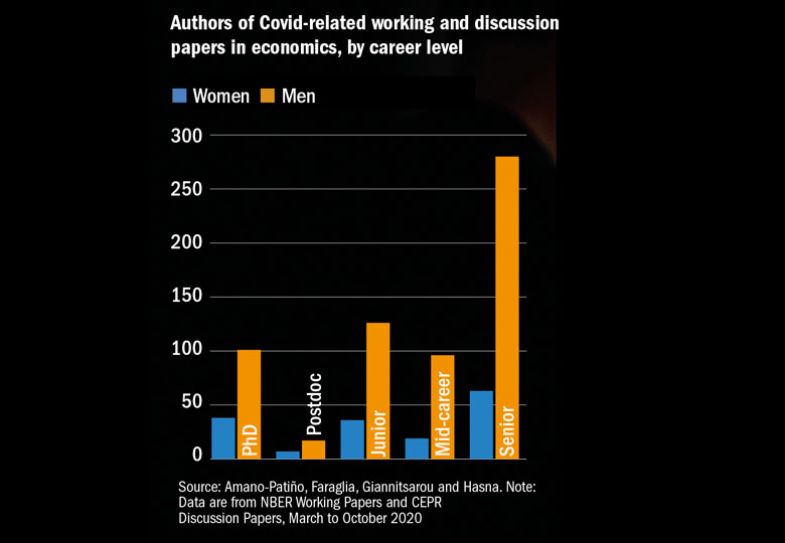

另一个可辨别这类问题的学科是经济学。剑桥大学经济学院助理教授典子·天野-帕提诺(Noriko Amano-Patiño)与同事爱丽莎·法拉格利亚(Elisa Faraglia)、克里希·吉安尼莎若(Chryssi Giannitsarou)和泽纳·哈斯纳(Zeina Hasna)早在去年4月就发现,封锁措施可能影响了女性的生产力。他们发现,在与新冠肺炎相关的工作和讨论论文开始激增的时候,只有1/8的作者是女性。天野-帕提诺说,针对截止至10月的出版物的进一步分析支持了他们的最初发现。

她表示:“一个惊人的统计数据是,在2020年3月至10月间共有286篇与新冠病毒相关的文章出版,而这些文章的991名作者中,只有19位是职业中期的女性学者。鉴于新冠病毒相关研究涉及经济学的许多领域,包括通常更吸引女性的应用微观经济学,这种性别差异似乎不太可能是因为女性对新冠病毒相关主题相对缺乏兴趣。”

天野-帕提诺担心在缺乏具体干预的情况下,她所在学科的女性“可能会更加落后”。这一点很重要,不仅是因为它对性别平等的直接影响,还因为它可能导致研究稳固性和平衡性的缺失,而这反过来会影响政客们应对疫情危机的决定。

一位分析了纯科学预印本作者的研究者希望,过去一年出现的模式将为大学敲响警钟,让它们“对学生、博士后和主要研究人员的高质量、可负担、安全的托儿选择进行更大规模的投资”。

但多伦多大学(University of Toronto)生态学和进化生物学副教授梅根·弗雷德里克森(Megan Frederickson)担心,“一旦学校和儿童保育机构全面重新开放,与疫情有关的育儿危机过去,学术界将只会恢复疫情前的政策和文化,而不会做出持久的改变。”

不过,弗雷德里克森希望这场疫情促使人们反思,以标准方式衡量优劣会给一些特定的人带来多大的不利:“我认为‘出版或灭亡’的想法很可能永远都是学术界的一部分,但我确实认为,我们学者在决定雇佣、评定终身教职、晋升、拨款和评奖时,需要开始忽略研究者的发表数量,并找到更好的方法来评估研究的卓越程度。”

事实上,许多学者可能会赞同她的期望,即疫情的一个积极效应将是为受到影响的所有人建立一种更加可持续的研究文化。

博士后研究者里奇补充说,就像“生命中的所有元素那样,这场疫情通过加剧一些早已存在的问题让大家注意到这些问题。职业早期科学家的道路时如此危险、如此令人担忧、如此脆弱,而疫情让这一切变得鲜明起来。”

然而,他补充说,过去每当有人对此提出异议时,回答永远是:“情况就是这样,将来也不会改变。”

里奇总结说:“最好的情况是疫情让人们从这种迷思中清醒过来。希望这是这一系统的一个突破。”

simon.baker@timeshighereducation.com

本文由陆子惠为泰晤士高等教育翻译。

后记

Print headline: Has the pandemic changed research culture for the better?