点击阅读英文原文

自从文件共享网站Napster在20世纪90年代迅速取代音乐行业的传统商业模式以来,观察家们一直在思考,高等教育的“Napster时刻”会在何时到来。

很明显教学似乎可以有效地在网上进行。确实,一些高等教育机构已经进行了多年的纯线上教学,但是它们对混合式教学感到最满意,并认为即使出生在数字时代的毕业生仍重视完整的校园体验。

但是随后疫情出现了,迫使世界各地的高校在几天内完成从线下到数字教学环境的转变。这一转变被誉为奇迹。但是,转变究竟有多成功?学生是否重视自己受到的在线教育体验?学生们的学习是否高效?教师的体验如何?在家授课是好是坏?在疫情结束后,这种教学还要延续多久?

这些是泰晤士高等教育在我们的数字教学调查中涉及的问题。该调查于10月至11月进行,招募了520名自愿参与的受访者。尽管多数(343人)来自英国,但调查回应覆盖46个国家/地区,遍布南极洲以外的所有大洲。

调查结果显示:

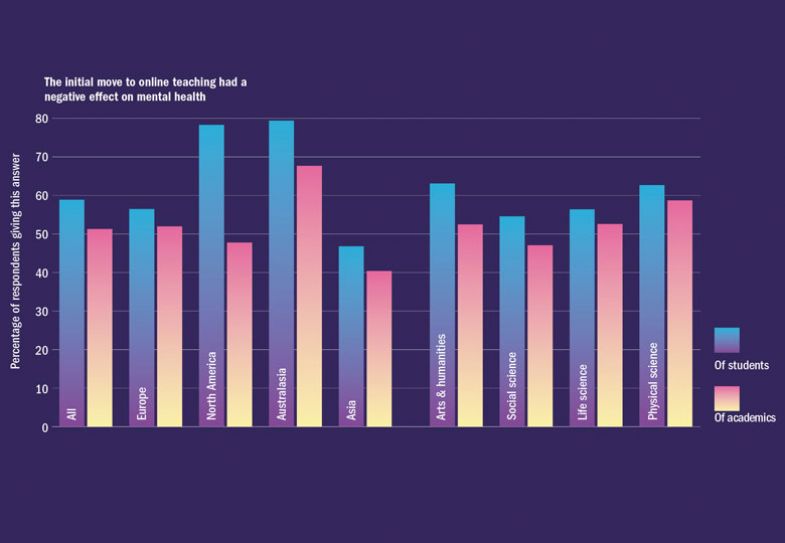

- 超过一半的受访者表示,转向在线教学的初期,他们的心理健康受到了负面影响。约60%的受访者认为这也影响了学生的心理健康。

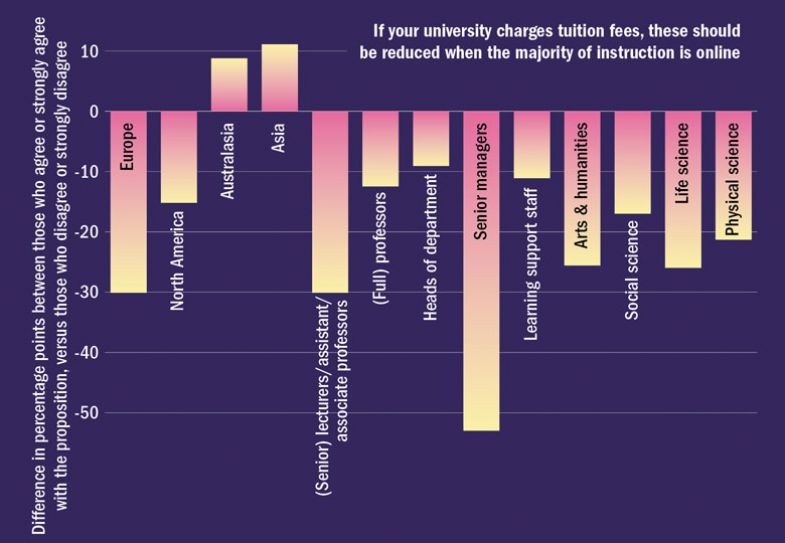

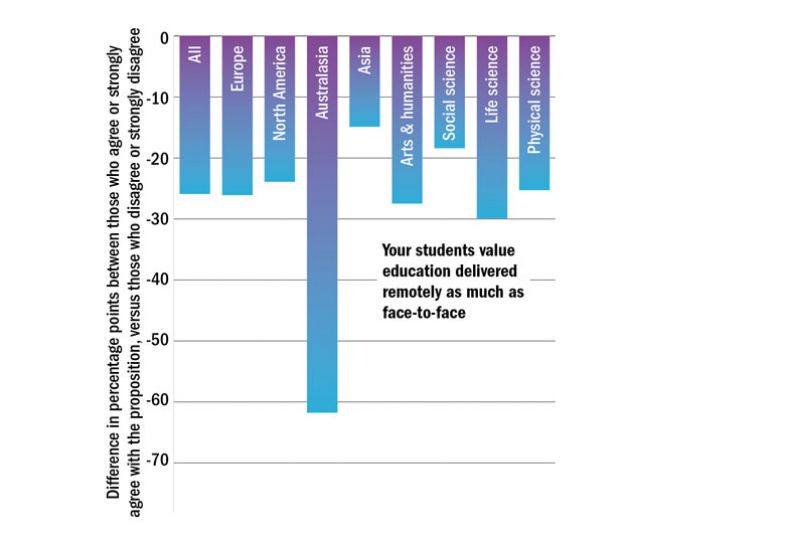

- 只有1/5的人认为他们的学生像重视面对面教学一样重视远程教育。但不到1/3的人认为,教学转向线上时应减少学费。

- 只有40%的初级学者认为,他们大学应对疫情暴发的校园重新开放计划是有力的;而70%的资深管理者都持乐观态度。

- 不到1/5的受访者认为线下和在线双线并行的教学方法是可持续的,而2/5的人认为单纯的线上教学是可持续的。

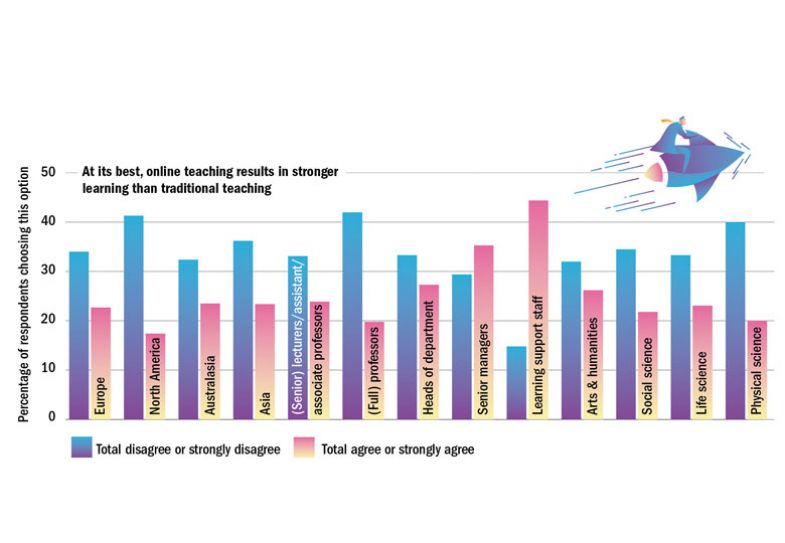

- 受访者大多不确定良好的在线教学是否会比传统教学带来更强有力的教学,但不赞同者的人数是赞同者的2倍以上。

- 超过3/4的受访者希望在线会议能够在疫情之后继续存在。

第一波浪潮

只有26%的受访者在疫情前有过“足够数量”或“大量”的在线教学经验,而36%的受访者从未进行过在线教学。这一事实反映出高校从前对在线教学的拒绝态度。而且,尽管一些受访者从前曾经教授过远程学习课程,这些课程往往不是实时同步的。正如一位人文学讲师所说的那样(除非另有说明,否则所有引用的受访者都位于英国),“在当前语境中,当我所在的高校希望我们在线上复制面对面教学的经验时”,我们的经验“都用不上”。的确,尽管一位自然科学教授曾大量使用过其学校的虚拟学习系统(virtual learning environment, VLE),但他们“直到疫情封锁开始后才听说Zoom和Teams”。

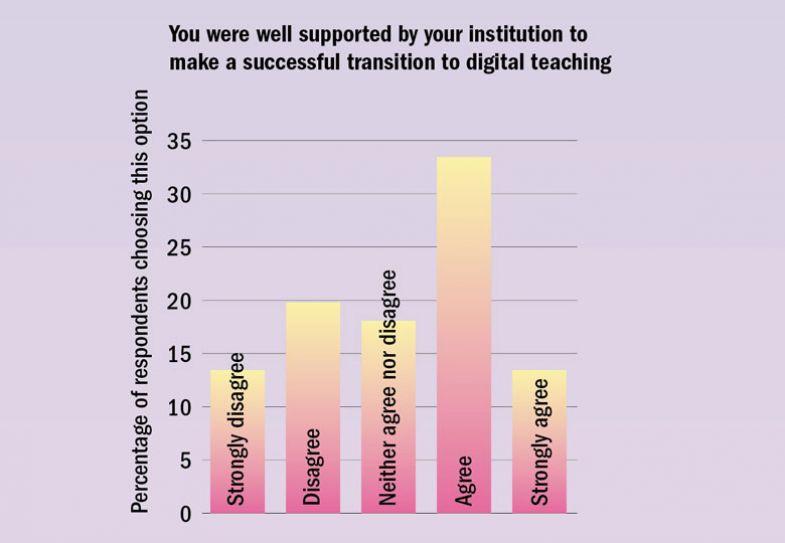

那么,当学者们身处困境时,高校为他们提供了多少帮助呢?总体而言,有47%的受访者同意或强烈同意他们的高校给予了良好的支持,帮助他们完成初始过渡;但33%的人不同意或强烈不同意。

一位人文学高级讲师称:“我们的教学发展团队发挥了大作用。他们从一开始就为我们提供了支持,并向我们介绍了可供立刻使用的、数字教学中最佳的实践和理论。”

一位人文部门的主任补充说,他们的高校“拥有有效的虚拟学习环境,并且背后有一群熟知这一系统的支持和培训员工。多年来,讲课视频和电子读书单已经成为常态,而这也是得益于中央支持团队。这是我们开展线上教学的坚实基础。”

一位人文学高级讲师认为,他们的高校“在前所未遇的状况下竭尽所能”。但这是一个持续性随机应变的过程。新任务随着看似永无止境的内部交流不断出现,目标也一直在变化。似乎没有人花时间考虑过这一切造成的叠加性后果,尤其是在耐力、士气和心理健康方面。

临时员工尤其感到被抛弃了。有人反对称,自己在“接受使用多种新电子工具的培训时没有收到酬劳,而正式员工则是在正常工作时间参加的培训”。另有人补充说,私下花时间参与培训的人无法保证自己下学期还能继续工作。

一位社会科学讲师抱怨说,他们大学所有的培训都“仅关注教学法理念,比如‘你可以加入表情符号’。但培训并未逐步指导要发布什么,以及如何建立团队/小组/在线学习空间。这带来了巨大的压力,使人沮丧且士气低落。”

一位社会科学讲师因其所在地区无法使用宽带,“争取了6个月才就网络访问获得了学校的支持”。这位讲师还必须等待5周才能买一台新笔记本电脑,在此期间必须在手机上工作。这名教师称,这“影响了我的视力、颈部和背部”。

同时,一位环境科学讲师对其高校明显不关心“确保教学满足高标准”而感到不安。当他们寻求指导时,“给予指导的人非常有帮助,但是…他们似乎惊讶于所有人都想编辑、混合、改进材料。总体的感觉是,我的大学希望在解决问题时尽可能少地承担责任。于是他们采取一贯的做法,保持低调 ,并希望在时间和金钱上的大部分投资能来自教师自己。这作为一种策略是成功的。”

一个普遍的看法是,最有用的帮助来源是已经努力解决有关问题的同事。

学生是否能够充分利用提供给他们的数字资源尚不可知。当被问及学校是否向学生提供培训以帮助他们适应数字环境的学习方法时,受访者回答“是”、“否”和“我不知道”的比例大致相同。尽管北美和大洋洲的受访者更加确定他们的学生没有接受任何培训。

澳大利亚一位商学和管理学讲师说:“一个假设是,所有学生都非常精通技术。但情况并非如此。有些人比其他人需要更多的支持。我认为学生很大程度上都不得不用自己的方法解决问题。”

一位生命科学高级讲师称,其大学的所有指导都是为课程主讲人准备的。“大学针对所有学生的通用指导,对各个课程的学生都将有所帮助。例如,学校可以制作一个简短的在线互动指导。内部系统由于投资不足造成的如时间表问题这样的缺陷,影响了所有人。但教学人员只能自己动手,试图帮助学生摸索员工自己无法访问的系统。”

一位专业的学习支持人员坦言:“(培训)在教育发展团队中被缩减至最少,并且在学生中反响不佳。学习开发团队正设法解决这一迫切的问题,但他们几乎没有任何支持或资源。”该人员补充说:“如果我们有更多的创新自由,并且拥有专业知识的人能占领导地位,情况会好得多。认识到我们本可以做得更好,很让人沮丧。”

初始工作量

无论质量如何,高校能够在如此短的时间内和如此前所未有的社会环境下提供某种形式的在线教育是相当不可思议的。但是,泰晤士高等教育想要探寻这种超人努力的人力成本。而答案是残酷的。

撇去家务不谈,当教师们被问及过渡到在线教学后他们的工作量是否增加了,有61%的受访者表示强烈同意,另有28%表示同意。只有4%的人不同意或完全不同意。在所有学科、地区和资历层次上,这一观点都是一致的,但在澳大拉西亚的学者中最为强烈(97%的人同意或强烈同意)。

一名位于南非的生命科学高级讲师说:“一切线上的工作都要花更长的时间。在线批改作业简直是噩梦。给一场基本测试评分要花8小时到5天的时间。仅仅是为了维持教学进度,我每天都要工作到很晚,周周如此,持续几个月。”

同一学科的高级讲师指出,真正困难的是“以远距离方式不断重复实操环节。而比起继续常规课程、讨论课和实践方法,制作线上资源要多花约3倍的时间”。

位于加拿大的人文学教授估计,来自学生的邮件增长了3倍,且大多数与技术问题相关。而他们需要用多出一倍的办公时间来处理学生的焦虑和孤独问题。

一位人文学讲师称:“要进行1小时的授课,需要用3到4小时来一小段一小段地录制和上传。再加上编辑和添加字幕,一共约需要8到10小时。研讨课也需要进行更多的准备。我们需要把更多的时间花在与学生沟通,以及向他们解释如何操作上。当学生服务、登记办公室、福祉和IT服务部门因学生的需求不堪重负时,学生们就会向教师或个人导师求助。”

一个常见的阻碍是管理者未能认识到这一工作量的全部范畴。这位人文讲师说:“他们看上去仅仅靠高校的工作量计划表来理解这一问题,而计划表已经经过了调整,使工作量看起来可以承受。我每周工作超过70小时,还没法完全跟上教学和日复一日的行政工作。而我的‘官方’工作量是我(能力的)95%左右。人们正在崩溃,但我们的管理者们似乎坚信一切都在顺利运转着。”

但是高级管理人员显然也在长时间工作。一位社会科学的管理人员“在数月中每个工作日都长达14小时,并在周末也工作数个小时。作为高级管理团队的一员,这是不可避免的,但对我们所有人来说,这都存在人力成本。这种模式成功了,但有时十分恐怖”。

当然,对于疫情封锁中的工作量的看法很大程度上与受访者的家庭情况有关。没有有利居家工作空间或承担着照料他人职责的人,要承受标准工作量就已经竭尽全力了,更别提增加后的工作量。分配工作量的时候,负责人铭记这一点了吗?总的来说,答案是肯定的。当被问及在疫情封锁期间,管理者是否考虑过受访者的家庭和个人状况时,42%的人都同意或强烈同意,36%的人不同意。积极情绪在亚洲受访者中最为强烈,达到55%。

一位社会科学高级讲师称:“6月的考试一结束,为了感谢我们的辛勤工作,所有人都得到了3天的‘幸福假期’……此外,对研究的要求减少了。”另一位生命科学高级讲师赞赏了他们学校的“最佳努力”政策,即“只要我们努力履行职责,他们就很高兴”。

但很明显,不是所有人都感受到了这种爱。一位按工作时长领取工资的人文社科教师说:“甚至没有管理人员询问我的家庭情况。”其他员工认为他们受到的支持仅仅是表演性的。一位社会科学的教授收到了“许多鼓舞性的话和帮助静心凝神的手机程序的连接,但工作量的压力已堆积成山。”

另一种常见的阻碍是,虽然一线管理人员十分体贴,但高校高层的指令却不考虑教师处境。当其系主任因教师们的工作“已经太多了”而没有让他们新开一门课时,一位生命科学讲师十分感激。然而,“大学高级管理部门糟透了。他们说出一堆明白现状多么艰难的漂亮话,但接着又决定要增加工作量,比如不允许我们雇佣额外的助教帮助批改作业”。

一位社会科学的高级讲师反对其学校管理部门所认为的、寻求特殊照顾的人是在滥用系统的想法。“头两个月结束后,人力资源部门确实承认,他们不应该要求有照料他人责任的人表现得像疫情前一样好,或按往常的时长工作。但显然他们仍需要在一天中完成那么多时间的工作。而且我们没有资金支持。我为了在家工作已经花了至少1700英镑(约合15000人民币),这让我陷入经济困难。”

一位在澳大利亚任教的商学讲师也有类似的经历,其邻居在重新装修自己的房子,“风钻就在我书房2米外响着……当我因为无法工作而请假时,我被告知应该‘在灵活的时间内工作’。这意味着我要在晚上7点到凌晨2点间完成任务。这令人失望且不近人情。”

心理健康影响

以上种种都对健康产生了影响。当被问及转向在线教学的最初阶段是否对其心理健康产生负面影响时,51%的受访者同意或强烈同意,27%的人不同意或强烈不同意。澳大利西亚的肯定回答高达68%,而在亚洲这一比例降至40%。

一位职业教育部门负责人相当享受“不需要每天早上7点起床,通勤80英里的日子。这棒极了,是没有压力的早晨。”一位人文学高级讲师“直到不必这么做为止,从没意识到准时到办公室或教室,眼睛看着房间里的每一处地方,牢记钥匙、记号笔等东西在哪对我来说有多大的压力。我有统合运动障碍,可能也有点自闭症。比起在教室中和学生面对面,我感觉在在线教学中和他们相处要轻松得多”。

一位在美国任教的人文学助理教授“感谢远程教学减少了感染新冠的风险,但对在家照顾婴儿的同时重新设计课程感到有压力”。一位社会科学教授“对技术、学生和花时间更新和加强自己的学习材料感到极端焦虑,而这些引发焦虑的东西都是大学所鼓励的”。一位社会科学的访问讲师“因为巨大数量的电子邮件感到被困在电脑前。而邮件是跟上所有变化的唯一途径”。

这种压力引发了一些特定的心理健康症状。一位社会科学讲师人生中第一次产生了焦虑和进食障碍,并请了几周的病假。“巨大的不确定性,学校(和资金)支持的缺失,以及增长的要求把人压垮了。”

一位人文学的高级讲师“几乎崩溃了,甚至产生了自杀的想法。现在回过头看,我自己都感到很疯狂:这根本不像我。但当时这些想法无比真实。我最终休假2个月来调节严重的抑郁症”。

澳大利亚的一位管理学讲师也不得不请病假。“转向(在线教学)本身并没有那么大的问题,有问题的是不切实际的管理指令。他们一直假装这些任务不会花太多时间或精力,然后谎称从学生那里得到了绝佳的反馈;但事实上许多职工从学生中直接了解到的是,他们觉得情况混乱不堪。”

然而同样的,调查显示,高级员工也并不轻松。一位生命科学的高级经理切实认为他们患上了创伤后的应激障碍。这名高级经理说:“我感到压力、焦虑,并且生病了。我90%的同事都是如此。但是我是管理人员,所以没有人关心,没有人在意。”

学生与学习

对于学生幸福感的担忧也普遍存在。在受访者中,59%的人同意或强烈同意转向线上后学习受到了影响(北美洲和澳大利西亚的同意比例最高),而12%的人不同意。在所有地区和学科中,大家普遍认为在疫情封锁初期,学生的心理健康问题比学者更突出。

一名位于泰国的自然科学讲师说:“缺乏培训严重影响了教职工和学生。学生一开始听说所有学习都会转向线上的时候,都对这种转变感到兴奋。但两周内,他们就迫切希望重回面对面教学。”

一位在澳大利亚任教的商学和管理学高级讲师称,其学生受到了“全球性危机带来的压力”的影响。“我们必须牢记,我们是在严峻的危机中进行远程教学,而不是在进行特别设计的线上课程。在更平庸的层面上,大多数学生都认为课堂互动有所缺失,也发现提出后续问题和在线上进行联系更为困难。起初,有少数暂停兼职工作,专心学习的学生表现特别优异。但随着严格的疫情封锁继续下去(墨尔本封锁了超过100天),这对很多人产生了影响。一些学生仍保留学籍,但已返回自己的国家,所以教授身处不同时区和不同地区的学生也很有难度。极大比例的学生都处于不利形势。”

另一个大问题是电脑和互联网使用。一位健康相关领域的高级讲师称:“有些学生只有在校园里才能接触到计算机……要帮助他们申请资助需要时间。有些人使用手机上网,但是一些程序在手机上效果不佳。”

一位生命科学讲师的学生“怀念和同学们的社交,并对自己的未来感到十分不确定。有些人所在的国家有相当严格的封锁规定,因此大部分时间都被困在家中。我经常去了解学生们的情况,而他们的反馈是苦于缺乏动力。”

澳大利亚的一名人文学高级讲师成了学生们“哀叹和/或发泄”的“咨询人”。该讲师说:“这在整个学期中都对我产生了影响,而疲劳感又延续到了下一学期:管理层对这些事情不感兴趣。”

与之相反的是,一位商学和管理学的高级讲师称,他的学生很少“烦恼”,而感到问题的是那些“原本就软弱的学生。我认为这些人在尝试利用疫情下大学的宽松政策。我无法理解为什么‘困在家里’会对你完成作业的能力产生负面影响!”

但是,在科学学科中,这一问题比较容易回答。在我们的调查中,教授以实验为基础的学科的受访者中,有82%的人认为没有了实际的实验时间对其学生的教育产生了重大的不利影响。一位生命科学高级讲师称:“在没有实验的情况下教授科学是一种欺骗,而接受这种教学方式的我们理应被嘲讽。现有虚拟平台和真正实验工作的关系和任何一种电脑游戏和实验的关系差不多——它们没有任何关系!”

但是有的高校设法保留了一些课程的实操部分。一位自然科学教授能够安排“一个完整的(保持社交距离的)实验时间”。但是“实验通常需要很多交流,而我们失去了所有社交部分。学生们无法和教职工建立以往程度的关系,并且长时间无法进行实验”。

南非的一位生命科学高级讲师还重新设计了实验,以确保社交距离。但仍必须“和一直在试图叫停课程的上级管理人员斗争”,哪怕没有证据显示课程造成了任何新冠感染。

那么,与正常授课相比,在线授课的出席率如何呢? 略超37%的受访者表示出席率下降了,其中18%的人表示下降了很多。有趣的是,与其他学科相比,社会科学的出席率下降得尤其多,达到了43%。但是29%的受访者没有发现出席率有变化,而22%的人发现出席率反而增加了。

一位商学和管理学的助教称:“原本不会参加面对面授课的学生会登陆线上课程。但是,我们怀疑有些人并不听课,因为他们被问到问题时不做回答。其他人不做课前准备,直接占做过准备的人的‘便宜’。”

健康相关学科的高级讲师讲述了一个类似的故事,称在秋季学期开始后6周,超过40名学生没有访问过任何在线课程材料。一位计算机科学讲师抱怨说,许多学生在在线授课时迟到早退,“在线下授课的时候,很少有学生中途离开”。

这位职业教育部门负责人补充说:“性格内向的人终于平静下来了,许多人开始上课。而用我的学生告诉我的形容词,其他人则度过了一个‘懒惰的封锁期’。”

评估与评分

学生对疫情封锁期间的教学的评价不一。总体而言,约40%的受访者知道他们的学校在线上教学初期就进行了教学评估,这一比例在澳大利西亚和亚洲尤其高。其中,有55%的受访者表示,与线下授课相比,相同课程所得到的分数基本没有变化。但是比起得到更高评价的人(占21%),评分降低的人更多(占25%)。有趣的是,得分高低之间的最大差距不是在实验课成为问题的科学学科中,而是在艺术和人文领域——这一领域中的受访者有35%得到的评分都比正常分数低。

但是,一位在新西兰任教的环境规划和管理高级讲师甚至没有时间查看自己的评分。他们也不急于找时间。“如果评分不好,会进一步影响我的心理健康;如果分数很好,又怎样呢?”

尽管在疫情期间转向在线教学有很多困难,但仍有56%的受访者以惯有的方式接受了评估,只有23%的人没有被评估。一些人感到他们受到的观察越发密切。一位社会科学教授说:“大学一直在向学生发送评估,还有一个能访问我们的Moodle网站并且评估教学质量的研究生团队,尽管这些人都没有教学资质。”

但一位教育学讲师的经历比较好:这位讲师没有受到评估,校方只是“富有同理心地鼓励其(与同事)一起合作并解决问题。”

在英国以外的地区,学者们似乎也过得更轻松一些。一位在德国任教的人类学讲师说:“我们有评估,但是大部分学生不会填。教师不会被追责。”而一位中国的教育学教授说:“我是著名的教授。没有人要求我对任何事负责,但我以高标准要求自己的工作。”

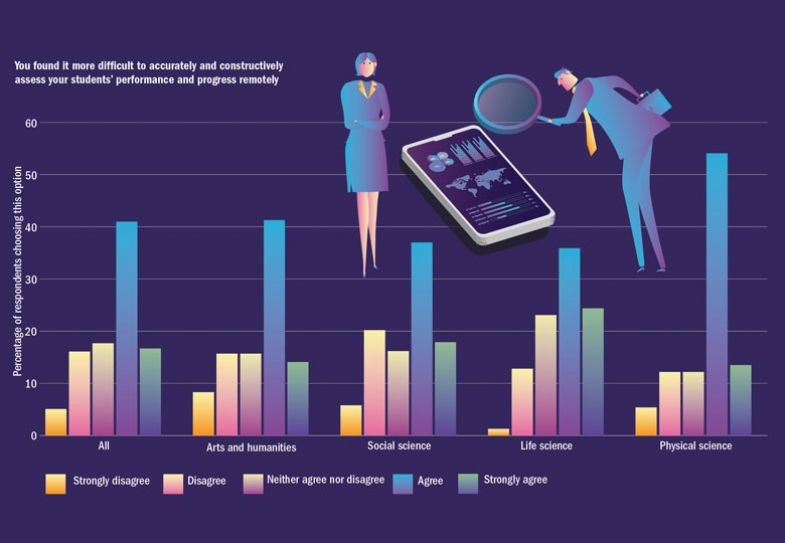

至于评判学生们的学业成绩,59%的受访者表示同意或强烈同意,要准确、有建设性地远程评估学生的成绩和学习比较困难;而21%的受访者表示不同意或强烈不同意。

一位人类学讲师说:“由于学生的额外压力和无法获得资源,尤其是图书馆的关闭,我们必须迅速改变或取消评分。我的大多数课都采取了以部分代表整体的方法,即把已完成部分的分数算做总分,并放弃未完成的评分。”

其他人担心测试诚信问题。健康相关学科的一位教授说:“学生所应学到的第一堂课就是学术诚信,而在远程教学中很难监控这一点。在不严厉惩罚(作弊)行为(如给予扣分)的情况下,我想不出要如何克服这种行为。”

例如,健康相关学科的高级讲师尝试了惯例的演讲练习的线上版本,而在练习中不允许使用PPT或演讲稿。“在线上,我们要求学生预先录制自己的演讲。你可以发现大多数学生都在照稿念而不是使用提词卡,但我们没有证据。“

在泰国任教的自然科学讲师甚至没有尝试在线进行标准考试,而是选择了开卷考试。这位讲师说,尽管这样——而且考试还给了额外的时长——“考试分数与普通考试区别不大。我希望在今年的课上也进行这种考试。”

至于不那么正式地监控学生们的学业,一位生命科学的高级讲师感叹“当你能看到的顶多是计算机屏幕上的微小图像时,要通过面部表情判断学生们是否理解了”真是太困难了。而一位在美国任教的人文学教授“无法分辨学生是感到困惑还是沉浸在课堂里。我提出问题,但是不知道我是否得到了诚实的回答。”

不过,其他人则有更正面的体验。一位商学高级讲师说:“学生们比以往准备地更充分,积极地在每周的讨论版块上进行讨论。这让我了解到他们每个人对课题的理解程度。对于一个有400人的课来说,这是一个了不起的进步。”

另一位商学高级讲师在使用微软团队和学生进行线上会议讨论作业时发现了成效。“这非常有效,比用邮件发送草稿进行讨论要好。

学费

在收取学费的国家,经常有学生呼吁在转向线上教学时减少学费,尤其是在第一学期。略高于30%的受访者同意或强烈同意应该减少收费,在澳大利西亚和亚洲,这一比例分别上升至41%和45%。一位艺术与设计系分管教学的主任说:“就教学、环境和团队合作而言,我所在领域的在线教学质量无法和基于工作室的实践所带来的质量相比。”

但是总体而言,有52%不同意减少学费。原因之一是学者们投入了大量精力进行线上教学的转变。正如一位人文学讲师所说的:“我知道学习体验的质量并不理想,但是所有人都投入了大量的时间和金钱来确保学生们得到可能范围内最好的教学。”

其他人则指出,尽管学生的体验相似,在线教育并不比面对面教学便宜。当然,像艺术和设计学的一位高级讲师所说的,除了“学生们可以在家坐在一把更舒服的椅子上喝着咖啡上课”。

但是,拒绝减少学费的主要原因是高校意识到在收费系统中,减少学费可能会给高校带来巨大的财务压力。

一位澳大利亚的商学高级讲师说:“如果学生注册的课程是线下的,并且计划在校园里学习,那他们应该因缺乏可用设施和没有得到所付费用应得的教育而得到补偿。但是大学不会这么做,因为自从边界关闭以来,由于大量的国际学生流失,他们的收入已经大大减少了。”

收入下降对员工和学生产生了连锁反应。一位生命科学的高级讲师说:“大学已经开始裁员了。如果降低学费,大学将没有足够的收入来维持足够的员工,教学质量将大幅下降。”

怀着消费者心态的学生们缺乏体谅心使其他受访者感到不高兴。一位法律学讲师说:“他们像对待表演的猴子一样对待我们,好像我们只是为了给他们提供考试的答案。他们看不到我们也在挣扎。这不只是我们的事,如果他们也能做出努力,可能对每个人都更好。”

第二波浪潮

随着北半球的新冠病例数量在夏季下降,许多高校选择或要求重启线下教学。附带条件是,如果发生严重疫情,可能必须重新回到线上模式。

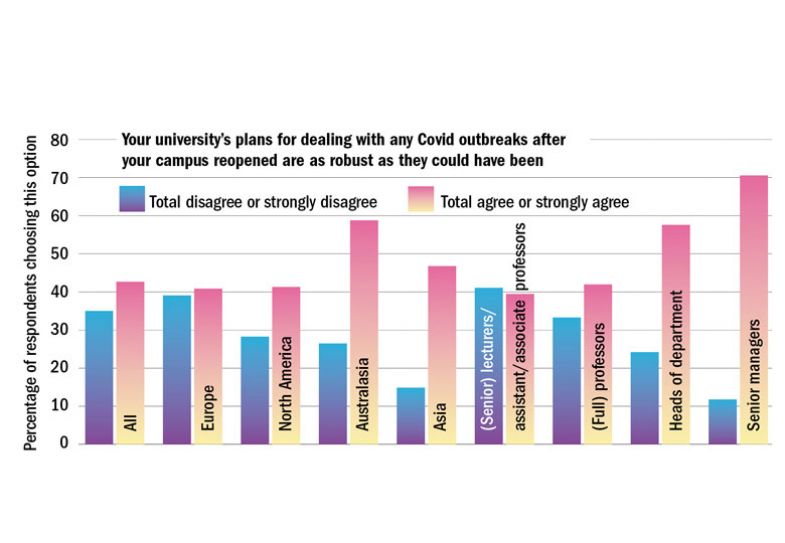

人们对于高校应对疫情计划的优点意见不一。略低于43%的受访者同意或强烈同意他们学校的计划已尽可能做到稳健,但35%的人不同意,其中有16%的人强烈反对。澳大利西亚的疫情较为分散,该地区的学者普遍都持正面态度。资深员工更倾向于给出正面回答或许也在意料之中。讲师、高级讲师和同等级职位的人中,有40%认为高校的计划很稳健,而高级管理人员中的比例则为71%。

一位人文学讲师说:“我的印象是,管理人员在一开始就怀着不会暴发疫情的假设,然后在疫情真正到来时又感到惊讶。”一位生命科学的高级讲师也同意:“反复声称‘校园里没有疫情’并不意味着事实如此。”

一位社会科学的讲师抱怨说,当学生们坦承自己被检测为新冠阳性时,“学校没有和班上任何学生或员工联系。更糟糕的是,当我们向管理层提出这一问题时,他们还希望我们继续线下教学。”

一名环境科学的讲师将这种情况描述为“一团糟”,并补充说:“如果不是各个系少数学术和技术人员的不懈努力,我们学校完全没有准备好应对这种不断变化的情况。大学管理层在整个暑假期间一直试图提供信息和指导,大概是万一出了问题,要确保他们不用对任何事情负责。”

许多受访者对重新开放校园的决定持批评态度。一名艺术与设计的讲师说:“很显然,大学的重中之重是维持财务状况。但没有住宿的收入,财务状况不太可能维持住。”然而,这位讲师指责英国政府“对这一问题弃之不理”。不依赖学费的意大利高校发现,保持校园封闭是更好的选择。该国一名人文学教授称,他们在整个秋季学期都进行完全线上授课,其校长认为:“为什么要在疫情没有得到控制的情况下冒险?”

其他人则对重新恢复线下授课持更积极的看法。一名人文系主任称:“我们设立了跨学院教师工作组,学校也与地方议会和卫生委员会紧密合作。”一位社会科学高级讲师感到“进入校园是安全的。学生们欣赏这种改变:单向系统、较小的分组、教室中保持距离、使用口罩和洗手液等”。

此外,受访者基本都对可用于在线教学的技术感到满意。略高于45%的人同意或强烈同意他们的大学在这方面已经准备良好。一名人文学讲师称:“有教学任务的职工在办公室配备了网络摄像头和其他必要的设备,并且软件运行得相当不错。软件故障确实一直存在,也有一些学生的网络连接不佳。但总体而言,一切运行良好。”

然而,不认可大学的技术准备的36%的受访者更愿意发声。一位在加拿大任教的人文学助理教授说:“可用的技术支持和技术人员对教师的目标和需求的理解存在脱节。”

几位受访者称,中国学生对平台和网站的访问尤其存在问题。其中一位说:“我们必须为学生提供一致的在线体验,所以我们不能使用最好的技术。这使大家非常困难也很不满意。”

受访者在使用优秀硬件方面也遇到了持续性问题。生命科学领域的一名高级讲师“仍然必须使用一台已用了4年的笔记本电脑,这台电脑只能应付Zoom。这是我得到的第一台电脑的替代品,那台电脑在4个月里一直死机。我的互联网访问一直是一个主要问题,我无法使用为在线教学制作的文件。这意味着,虽然我属于易感染人群,我必须回到校园才能有效率地工作。”

技术支持也是一个麻烦。生命科学领域的一位高级讲师报告说:“我们有一大堆自助指南。但是,如果你身处困境并寻求帮助,似乎很少有人真正了解这一技术的原理。通常,要找到花费过数小时解决这一问题并且愿意帮助你的学术书呆子全凭好运气。”

在职业发展方面,有51%的受访者同意或强烈同意他们的大学在最初的数字转换后几个月内积极帮助他们提高了在线教学技能,而35%的人则没有得到帮助。

一位社会科学系的学术发展专家坚称:“这是当务之急。数字转换是在很短时间内大规模发生的。尽管我认为投入新的教学方法的时间和努力会很有用,因为新的创新教学法会嵌入课程中。”

但是,对于所提供培训的质量意见不一。一位美国的人文学教授说:“培训不是很好。”虽然英国的一位人文学讲师称,夏季由远程学习和学习技术的内部专家举办的培训活动“大部分都很好”。这位教授还参加了一些“培训活动,结果发现不过是侵犯学生隐私的教育技术公司的营销演讲”。

此外,许多受访者仍然抱怨缺乏时间参加培训。一位在美国任教的商学与管理学教授简洁地说:“研讨会很有帮助,也有在线教学课程,但是我没时间参加。”

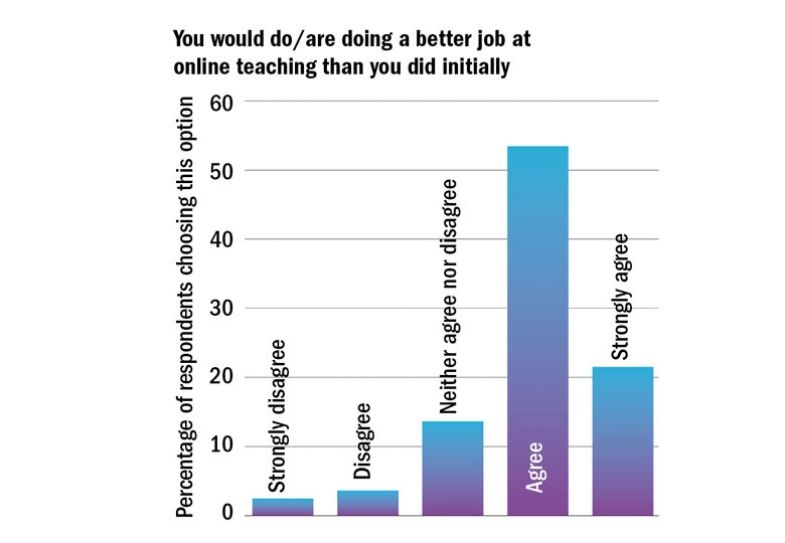

尽管如此,75%的人同意他们在第二轮在线教学中做得更好或将做得更好。有22%的人表示强烈同意,而只有6%的人表示反对或强烈反对。

一位社会科学高级讲师“主动参加了由世界各地大学举行的关于在线教学的高质量网络研讨会”,并指出,“犯错可以帮助人们学习并做得更好”。一位商学和管理学的助教想要“适应情况并更具创造力,不仅仅只是教授被要求传达的内容,从而让学生更多地参与也更有效率”。但是,一位人文学讲师(在最初的疫情封锁以来)只是“大致上做了和以往相同的工作,但花费的准备时间更多”。

持续的工作量

那么,数字交付一开始带来的大工作量是否有所缓解?问题之一是疫情的不确定性,这迫使许多学者必须以线上线下两种方式备课授课。在我们的受访者中,有67%的人被要求在最近一个学期开始前准备线上和线下课程。尽管在亚洲这一比例显著下降,只有47%。

即使大学管理者对线下授课无比狂热,也有一些受访者准备了在线课程,以防疫情暴发。例如,一位社会科学讲师“知道不可能以原来的方式教授(我的课程,因为没有足够的人员或空间进行社交隔离)”。

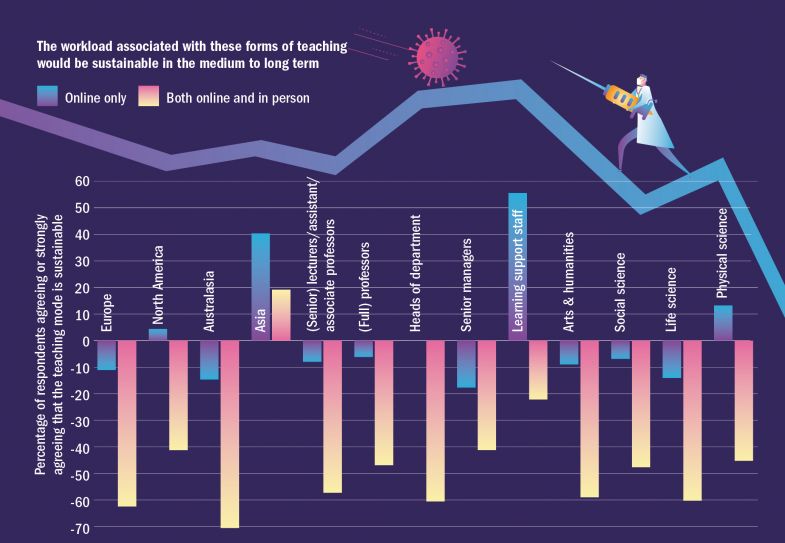

对于这种双轨制教学带来的工作量是否在中长期是可持续的,受访者深表怀疑。只有18%的人同意,而69%的人不同意,其中42%强烈反对。

澳大利亚的这位商学高级讲师称:“通常,线下教学的结构和活动不适合线上,反之亦然。在疫情前,这两种方式必须作为两个单独的课程来教授,这也会带来更充分的准备时间。”

其他人则称,可持续性是以牺牲其他学术责任为代价的。一位艺术和设计学讲师说:“没有人在进行研究。”

这种压力使得那位在加拿大任教的人文学教授“考虑提前10年退休,而且我知道有人因工作量提前退休或提前离开学术界。而且,因为高校没有招聘,所以他们的工作被重新分配给他人了”。

那位美国的人文学教授补充说:“我们都筋疲力尽了!我今年已经用了2次抗生素了。我们的情况不好。”并不只有他一个人这么说。一位社会科学高级讲师说:“大多数员工都在精疲力竭和崩溃的边缘。”一位在生命科学领域的读者说:“我感觉我正在压力下崩溃。”一位英国的法律系主任说:“我可能会过劳死。”

高级管理人员也感到了压力。生命科学领域的一位人士说:“这就像一个战区。我看到工作人员一个接一个倒下,而更少的员工意味着更多的工作。学生们现在需要更多精神关怀,但我们怎么能一直到午夜都提供这种服务呢?”

受访者对于仅进行在线教学带来的工作量在中长期是否可持续都持更为乐观的态度。虽然怀疑者(占44%)仍比肯定者(占40%)多。北美的受访者中认为工作量是可以接受的人比不同意的人略多一点,而在亚洲同意的人数占绝大多数,比不同意的人多出了40%。自然科学领域的人们也认为工作量总体可以接受,而高级管理人员则不这么认为,部门负责人持不同意见的人各占一半。

一位生命科学的高级讲师认为将课程改为线上让人“筋疲力尽”。一旦转为线上后“你的课就和其他课一样。尽管你一直想加以改进,增加材料并做出改变”。一位在菲律宾的商学教授也同意:“在初期准备好后,现在有了精选材料和试题库。”新西兰的环境规划高级讲师已经“学会了如何在不事后编辑录像的情况下进行教学,并且我现在更多的核心材料都在预先录制PPT或专业主题讲座中,不需要任何额外的工作”。

但是根据一位社会科学讲师的经验,“在线教学中要求学生更清楚地了解任务和时间”。而南非的生命科学高级讲师坦承,其大部分线下教学都是“想到哪里说到哪里。当我们的大部分课程需要录像时,这就很难在线上实现”。

其他人则对高校的规定感到沮丧。一位助教说:“管理层似乎并不认为制作需要与‘实时’同步材料相关联的非同步材料要花大量的工作。在改进技术和寻找良好的实践范例上我们必须做出巨大投入。我感到自己正在重新发明轮子,并且制作我并不满意的糟糕材料。”

同时,许多受访者指出线下教学的工作量早已不可持续。澳大利亚的商学高级讲师说,在这一点上,“线上教学也没比线下好。”

教学的未来

除了工作量,把这场线上实验永久化是一个好主意吗?在这个问题上,几乎没有人回答。当被问及在线教学在最好的情况下是否比传统教学带来更好的学习效果时,有42%的受访者不确定。但是不同意(占35%,其中强烈不同意占12%)的人比同意(占23%)的多。在北美教授级和自然科学领域的受访者中的不同意比例最高。但是高级管理人员(占6%)和学习支持人员(占30%)都认为,最好的在线教育比线下教学更有效。

一位参与学习支持的生命科学高级讲师说:“在线教育必然更好。在网上,你没法进行低质量教学互动。”

但是,对于一位生命科学高级讲师来说,“即使使用最先进的平台,无论你多么努力,都无法通过在线教学获得和线下相同水平的互动、讨论和辩论。与‘教学’相比,更多的困难在促进学习上。因为你无法即时‘阅读’并回复非文字反馈。大多数时候,你会觉得你在自言自语。”

一位自然科学高级讲师指出了在线社交的困难。“我们知道这对学习很重要。此外,大多数用于同步教学的技术工具都无法进行良好的团队合作。”另一方面,一位社会科学高级讲师认为“进行同步环节有助于在线进行小组合作,使学生们作为学习者群体感到‘在一起’。国际学生需要快速结交朋友,因此小组作业和实时聊天的分组讨论都很有帮助。”

许多受访者认为,在线学习既有优点也有缺点。新西兰一位健康相关部门的负责人指出,在线学习的优势“包括访问超出一个房间地理限制的资源,并提供不再受时间限制的课程”。一位新加坡的商学讲师称:“这取决于学生的学习方式和老师的授课能力。”一位社会科学高级讲师指出,“去年在教室里在更自信的学生光芒下的那些焦虑不安的学生们”在网上“茁壮成长”,而那些自信的学生“没有在线学习所需的持久力:他们往往是快速思考者,但也是肤浅的学习者”。

一名澳大利亚的人文学高级讲师认为,在线学习更位优越,但是“需要在发布前花两年进行设计和开发”,因为这需要大量的时间和智力投入,尤其是要解决“教学诚信”和公平问题。

公平性使一个大家普遍关注的问题。多达63%的受访者认为,与传统教学相比,非传统学生(如贫困生、家中第一个进行高等教育学习的学生和年长学生)在在线学习中有更大的落后风险。其中,有26%的人强烈同意,而19%的人反对或强烈反对。

一位生命科学高级讲师说:“我的一些学生的学业遇到了问题,因为他们没有一个不受年轻亲戚打扰的安静环境进行工作,也没有足够好的网络连接来参与实时在线教学。”

一位按小时计酬的社会科学讲师补充说:“残疾学生因为不得不观看长时间的线上讲座而痛苦,尤其是在实时讲座而非预录制的情况下。其原因可能是注意力缺陷多动症和无法集中注意力,或者诸如疼痛这样的身体原因。”

但是,位于加拿大的人文学助理教授指出,如果学生拥有数字访问能力和良好的环境,“在线环境下的社会污名可能会减少”。还有人指出,通过与学生进行一对一的延长会议等方法,可以预见并减轻潜在问题。

一位社会科学博士后的大部分学生都是非传统学生。当被问及他们更喜欢哪种教学方式时,“绝大多数人喜欢在线教学,因为这让他们可以在家中照顾孩子和其他家庭成员;按照自己的步调、根据就业等其他需求调整学习;旅行宗教承诺;在同步讨论环节前后多次阅读准备材料”。在线教学还“免去了花费大量时间和资金往返校园的需要”。

不过,当被问及他们的学生是否像重视线下教学一样重视远程教育时,泰晤士高等教育的受访者中只有21%表示同意或非常同意,而47%的人反对或强烈反对。在澳大利西亚,这一数字分别为惊人的3%和65%。

那位加拿大的人文学教授说:“我和超过半数的学生在视频会议中交谈过,他们所有人都不喜欢在线媒介。不过我没听到他们对教学内容有什么说辞。”同时,位于南非的那位生命科学高级讲师称:“大量作弊的证据表明,我们的学生中很多人根本不重视教育”。

其他人则指出,在线教育要求学生具备一定的自律性和成熟度,而已离开学校的人可能缺乏这些特质。一位商学高级讲师说:“很显然,许多上班的学生更喜欢听录制课程的灵活性。但是,许多学生并没有对自己的学习负责,而要最大限度地利用可用资源,他们需要做到这一点。”

同时,泰国的那位自然科学高级讲师指出,泰国的互联网基础设施“太糟糕了,无法成为长期、可持续教学的解决方案”。

持续的工作偏好

受访者对未来的个人偏好如何?他们当然希望在注射疫苗前不返回校园。当被问及在疫情限制下,他们是否倾向于在线教学而非线下授课,50%的人表示同意,31%的人不同意。在所有地区和学科中都有类似的分歧。

一位人文学讲师指出:“我可以使用分组讨论室和小组讨论开展在线研讨会,这种做法与我通常在教室里采用的方法很类似。要保持1米以上的社交距离、戴口罩、学生必须面向前方,是不太可能进行同伴讨论和小组合作的。线上授课适应良好的同事一直在指导学生进行在线小组讨论,并使用线下课堂汇报结果。但这意味着几乎所有互动都是在老师和学生之间,而不是学生与学生之间进行的。”

西班牙的一位社会科学讲师补充说:“进行线下教学,把学生和自己置于险地是愚蠢的。戴口罩授课非常困难。此外,我的一个有听力问题的学生将无法读我的唇语。在网上,我可以随时添加字幕。”

一位人文学教授说,戴口罩的学生的声音在“为了保持社交距离而采用的较大的教学空间中也很难听清。另一方面,无论健康和安全状况如何,学生们都一致告诉我他们更喜欢面对面教学。总之,最重要的是他们的体验。”

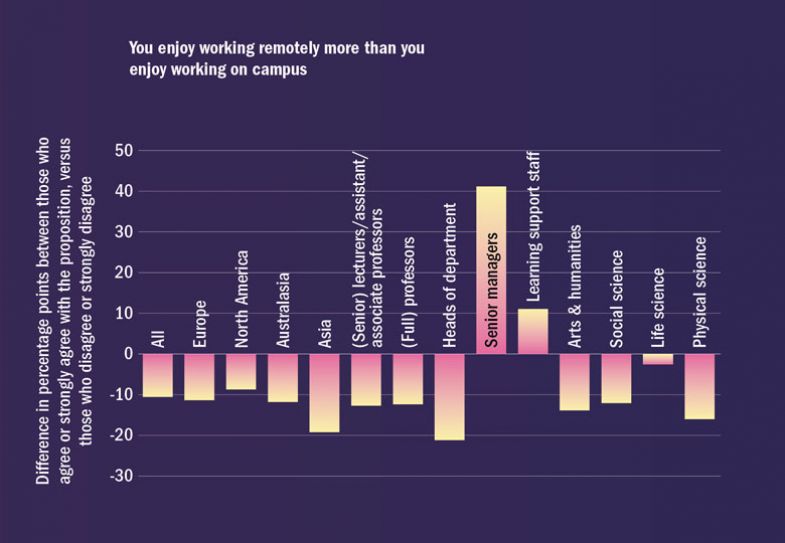

在疫情结束后呢?受访者愿意继续远程工作吗?总体来说,答案是否定的。有34%的人愿意,有45%的人不愿意。但是意见分歧很大。生命科学领域的学者的正反方意见大致持平,学习支持员工赞同远程工作的人占11%,而高级管理人员中的赞同比例则高达41%。

几位受访者很高兴能减少出门的需要。一位社会科学讲师说:“我觉得我无法像以前一样频繁地通勤了。”一位人文学讲师很高兴能“远离讨厌的同事”。而职业教育部门主管则享受“安静和平静”。

但是,一位社会科学的高级讲师“对于听到家庭富裕、住在大房子里的人谈论(在家工作)有多好感到厌烦。我们中有些人还在无线网络不良、不合适的空间和寒冷的房子里挣扎。不是所有人都有钱拥有一个装满书的书房。”

一位生命科学的高级讲师享受校园里“快速可靠的网络”,也享受“分割工作与家庭生活。我还发现,与在家中相比,我在工作中动得更多。我骑车上班、在校园中行动,或去买咖啡。这极大地帮助我保持心理健康。”

在疫情前,澳大利亚的一位商学讲师定期在家里工作。但是被迫长期这样做“对我的动力和身体健康而言是一场灾难”。一位环境科学教授虽然喜欢“能够控制我的工作空间和时间”,但发现缺乏“在教学和研究中与同事的互动是一个大漏洞”。

而且,虽然远程工作本身可能还不错,但一些受访者都说远程教学并非如此。一位生命科学讲师说:“太多学生不开视频。对一屏幕的黑框说话感觉真是太糟糕了。”

但是,总的来说,当问到不考虑疫情要求,数字转换中的哪些方面应该保留时,超过一半的受访者(占54%)都提到了在线课程。这是第二个最受欢迎的答案,排在在线会议(占76%)之后。超过一半的受访者也喜欢在线大会、非传统评分方法,以及混合专业承诺和个人承诺的能力。而在线研讨会、考试和实验课程则不那么受欢迎。

无论线上转型对高校及其员工而言是多么刺激,但长远来看,工作实践的一些部分可能已经被长期重塑了。

paul.jump@timeshighereducation.com

本文由陆子惠为泰晤士高等教育翻译。

后记

Print headline: The great move on line