当泰晤士高等教育在2018年对全球知名大学领导者进行调查时,来自六大洲45个国家的受访者都强调了一点:线上高等教育将永远无法比肩现实课堂。

尽管63%的知名大学预计将在2030年前提供在线全学位,但只有24%的领导者认为线上教育会比传统校园学位教育更受欢迎。(详情可见2018年9月27日稿,到2030年科技将如何重塑高校)

苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)校长里诺·古泽拉(Lino Guzzella)断言:“与人会面,和朋友、同学和导师互动——简言之,一个真实的大学环境是深刻理解知识的关键。”

一位澳大利亚的大学校长称:“任何交流方式都比不上面对面互动的质量”,即使当前的“潮流暂时偏向非人际互动的方向”。

纽约州罗切斯特大学(University of Rochester)分管全球事务的副校长简·盖特伍德(Jane Gatewood)将实地学习和在线学习的差异比喻为实地参观一个新地点和仅“观看其视频”的区别。

广州南方医科大学(Southern Medical University)的副校长杨海文表示,在线教育会“促生更多不健康的毕业生,并会造成更多对人际交流的挫败感”。

当下中国社交媒体上到处是对在线教育不满的声音。在学生们的描述中,他们曾从厕所冲出来接听教授的电话,或为了切断背景中亲戚的大叫或麻将声而关闭视频源。香港中文大学一位教授因误操作持续对着关闭的麦克风讲课后,他的一群学生全部将用户名改成了“没有声音”。

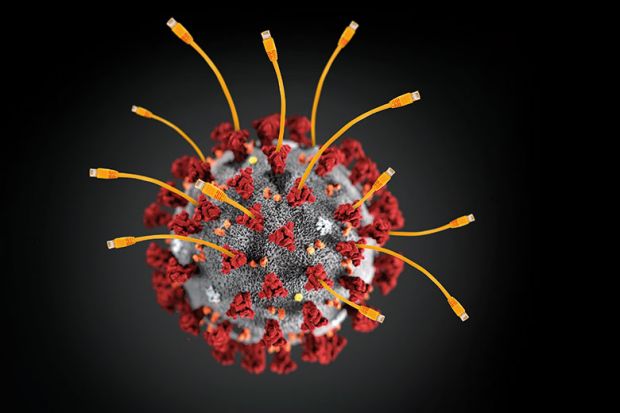

中国在冠状病毒的暴发下陷入瘫痪,高校出于学生健康的考虑,被迫将所有教学转到线上。于是在从线下到线上的迅速切换中,这些初期困难的出现势不可避。这个全球最大的高等教育系统开始了规模空前的线上学习实验,而高校医护人员急切努力攻破疫情——截至3月初,疫情已经在全球感染逾10万名患者,造成超过4000人死亡。

1月下旬,农历新年假期结束后,中国大陆和香港从幼儿园到博士生在内的所有学生都被要求留在家中接受在线教育。在高等教育方面,这影响了3000所高校中的3000万名学生。受影响最严重的地区可能会损失一个学期。为了填补空白,许多高校迅速开发并推行必修线上课程。

在中国大陆和香港的高校中,有50万名国际学生不得不在本国登陆线上平台以继续学业。同时,澳大利亚有约10万名回家过春节的国际学生受澳政府旅行禁令的影响无法返校。这些学校也在寻求线上解决方法。由于澳大利亚的2020-21学年已经开始,这个问题变得尤为棘手。如果疫情持续发展,同样的问题可能会影响其它有大量中国留学生的国家,如英国和加拿大。

在其它受新冠病毒影响严重的地区,如意大利、伊朗和新加坡,高校也关闭了校园;新加坡暂时用线上课程代替面对面授课。

然而,突然间将大量课程转为线上授课是否现实?受泰晤士高等教育采访的大学领导们曾预测学生们会将虚拟学习看作线下学习的不良替代品,他们是否是对的?又或许在线高等教育将远超专家们的预期,更早并更大程度地成为新常态?

起初,亚洲大学在接受在线学习方面进展缓慢。《纽约时报》将2012年称为“幕课(Mooc)之年”;而亚洲首个大规模在线公开课程在2013年才由香港科技大学(Hong Kong University of Science and Technology)开发。

但人们对幕课的热情一直在下降;而随着更多东亚主流大学开始提供线上教学,东亚一跃成为全球领先的网课实践区。日本、韩国、香港和新加坡的网络普及率都在85%到95%之间。在中国大陆,这一数字虽降至50%以上,但仍包括了8.4亿网络用户,人数之多居世界首位。

此外,清华大学(Tsinghua University)教育学院高等教育部主任哈米什·科茨(Hamish Coates)表示,“中国是世界上技术最先进的国家之一”。他特别提到了北京市海淀区。该区拥有包括清华大学在内的十多所大学,以及谷歌中国、微软中国和技术公司百度和小米的总部。科茨说:“这里是世界上最大的教育科技中心。”

由于抗议活动,香港的公立大学在去年11月关闭校园。学校随即用在线手段取代了面对面授课和测验,并因此在向线上教育过渡方面取得了先机。因而除了一月份的几周假期外,香港高校的数字化运营已经持续了数月。

香港教育大学(Education University of Hong Kong)IT和科学教育专家、四川师范大学(Sichuan Normal University)客座教授杨友源(Yeung Yau-Yuen)称:“我们已经拥有了硬件、软件和系统。虽然带宽还不够,但这很可能因5G得到解决。”

但杨教授也坦言,幕客零散且非个人化的体验并没有为高校提供一个良好的效仿榜样。他说:“除了一些非常顶尖的课程,Mooc的整体质量可能并不高,而且退选课程的比例很高。Mooc并不是解决方案,因为在线教育需要指导。理想的模式应该是交互式的,并包括尽可能多的面对面学习。”

香港教育大学选择通过网络会议网站Zoom进行堂课和研讨课。这需要对教师进行一定培训,但这场数字转换在稍作延迟后即完成了。

杨教授说:“这没什么大不了,香港的大学在2周内就做到了。大陆学校的速度也很快。大学生本就全部在使用网络,几乎所有事情都可以在手机上完成。”

香港教育大学制定了在线课程的时间表和标准,并记录了小组课的出勤。除特殊情况外,多次缺席会导致课程不及格。杨教授说,即使学生们都独自待在自己的房间里,“但哪怕是在屏幕上看到大家在一起,就会产生一种精神,一种热情。而当你一个人在网上学习的时候就会变得很困难。你需要学习伙伴;看到其他学生提问很有帮助。”

他承认,当学生们被冰箱、游戏机和其他家庭娱乐用品包围时,仍会很难集中注意力。他说,因此“你不会得到面对面教学时那么好的效果,但这仍然比个人自学要好。”

数字化转变突然将高校的IT部门推至管理层关注的前沿。香港大学(University of Hong Kong)分管教学的副校长伊恩·霍利迪(Ian Holliday)正在参与该校的“技术性学习计划(Technology Enriched Learning Initiative)”。该计划由24名设计师、开发者和IT专家参与,并在近期动荡开始前很久就已开始酝酿。这一计划旨在推行翻转课堂(flipped classroom)、幕客和其它电子化创新。但霍利迪称,那种假设在线教学只是精通技术教师的选择的观点已经被推翻;这个计划需要推广至每个教师。

霍利迪称:“在线学习已经成为我们教学模式的中心。”但他补充说,预计这种情况只会再持续“几个星期”。大规模转换到在线学习的许多更困难的部分没有被提及。霍利迪称,教学时间表已被重新调整,以“优先进行(容易)在线上教授的内容”。该校还必须“重新考虑给学生布置的作业。尤其当学生身处不同时区时,小组作业的协调变得十分困难”。评分标准也可能改变,每周小作业的权重会增加,而大型期末测验的权重会降低。香港大学的许多学院在举行线上考试时将面临不少困难。但是,所学知识的实际应用,如医学和科学类的实验课程,将被推迟到学期末尾,希望届时校园能够重开。

IT并不是大学里唯一饱受困扰的部门。教师们也必须对他们的工作习惯做出重大改变。许多教师反映,在网上发布教学材料并掌握网上授课所涉及的知识占据了许多工作量。例如,在当天的第7次Zoom会议期间,杨教授在列满书的办公室里通过耳机与泰晤士高等教育进行了对话。他称,有时为了一堂课就要录10个视频,尤其是现在对学生的评分不能基于小组活动,而需要进行逐个评分。

与此同时,四川大学匹兹堡学院(Sichuan University – Pittsburgh Institute)的助理教授郑雅妍(Areum Jeong)身处祖国韩国,正为2月底在BigBlueButton会议网站上开设的在线英语写作和韩国电影课程进行远程备课。她称赞学校的管理人员“全天候不懈地工作”,为该网站的使用方法提供培训;她也很感激在微信上分享实用技巧的同事。

郑教授一直在练习配合视频和不含视频的授课方式、共享视频片段和幻灯片。她修改教学大纲,设立课程主页,并上传要求阅读的材料。为了使学生保持兴趣,她还准备了课堂活动、小组讨论和线上调查。她甚至更新了PPT演示文稿以使它们“更加醒目”。

她承认,即使在最好的情况下,英语写作对学生来说可能都是一个“无聊又困难的学科”,尤其对非英语母语的理科专业学生而言,他们可能会对长论文作业产生“不确定和压力感”。她说:“与学生建立融洽关系是使他们受到鼓励并积极参与的重要因素。”她补充说,她通常会在会面时间尽可能地与学生面对面交流。如果没有当面交流的机会,“适应性和灵活性将是关键”。

尽管如此,仍有一些学习体验无法在线上复制。郑教授最初想举行定期电影赏析,以及和韩国电影人的问答环节。现在,她的一位学生正在帮助寻找可以在线观看电影的中国流媒体平台,但她很遗憾学生们会错过一起观影的共同体验。

她说:“我曾想象在课堂上,学生们会热切地分享他们对某个场景的看法,并询问这部电影和韩国历史及社会的关系。”

事实上,并没有足够的实质证据可以表明线下授课比线上体验更优越。加拿大康考迪亚大学(Concordia University)学习与绩效研究中心的教育研究人员罗伯特·伯纳德(Robert Bernard)、尤金·博洛霍夫斯基(Eugene Borokhovski)和理查德·施密德(Richard Schmid)在2018年曾告诉泰晤士高等教育,“没有经验证据表明,相比其它教学方法,课堂授课能使学生达到更好的学习效果”。比媒介更重要的是,大学教师是否可以“基于学生已有的知识捕捉和挑战他们的想象力”。

但是,正如上述社交媒体评论所言,中国的线上转换并不总是那么容易实现。任何尝试召开Zoom会议的人都会知道,要让30人连线就会不可避免地出现技术和日程安排问题,更别提3000万人了。确实,在最初几天里,包括大型中国技术公司通讯在内的几个主要网络会议平台在访问量陡增10倍之后经历了崩溃。“腾讯课堂崩了”等话题在微博上了热搜。

中国教育部曾在2月宣布,有22个在线平台提供24000门免费高等教育课程,涵盖12门本科生和18门“高等职业教育”课程。这些课程对于无法快速开发在线替代方案的区域性小型机构很有帮助。

同时,一些顶尖大学所做的不仅是把教学转移到网上。例如,北京大学还提供在线创伤咨询、就业咨询、论文辅导和其它支持性服务。一些部门的资深人士相信,尽管流行病一旦结束,实体教学将重新寻回自身的巨大价值,但高校教学可能不会完全回归原先的模式。

例如,香港大学的霍利迪教授预计,“这几周的情况将会使许多同事永久性改变自己的教育方式。我们已经发现,尽管存在一定的问题和挑战,但一些学生和老师正在写信称赞他们青睐在线教学的某些方面。我们的任务是保留这些方面,并在校园恢复正常后将其与面对面教学结合起来。”

清华大学的科茨博士还认为,在线高等教育“将很有可能会在疫情结束后进入‘暴发期’”。

他谈到大规模在线学习时说:“从前我们甚至没有考虑过这种可能性。但如今主要大学系统正在向校长、出资人和政府证明这一点。”

他补充说,在过去几周的主要进展,与其说是技术上的发展,不如说是管理者和政府之间的文化发展。他说:“在线教育已经成为主流;而合法化是重中之重。”

但是,对于长期性地转向线上仍可能存在限制。这是因为,无论高校在线上教学方面有多成功,田野调查和学术交流都无法被虚拟措施取代,更不用提乐队之夜和体育活动等校园生活的社交和文化吸引力。

香港大学新闻学硕士研究生克里斯蒂·坎(Christy Kan)以前就在Mooc上学习过,因此在适应在线学习上没有遇到技术性困难。但是,她觉得在线互动有时“很奇怪”,因为有些学生喜欢关闭电脑摄像头和麦克风,导致老师连续数小时面对“漆黑一片的屏幕”讲课。根据她的经验,学生们在线上时也倾向于问更少的问题,并且由于时区不同,有些人在上课时也遇到了麻烦。

当被问及长期关闭校园的前景时,她回答说:“没人希望这种情况发生!”她的回答与泰晤士高等教育2018年的调查相吻合。她补充说:“作为一名学生,我很重视校园生活。大学当然可以随时将面对面学习转为在线学习,但是现实生活中的校园体验无法虚拟化。”

joyce.lau@timeshighereducation.com

清华大学的数字革命

新冠病毒的突然暴发处在一个极具挑战性的时期。中国学生原定于2月17日左右开始春季学期,但根据全国针对病毒传播的防控措施,离校学生被要求延迟返校。

2月3日,我主持了一次面向全校的特别发布会,概述清华大学新学期的安排。这场会议向5万名学生、教职工和校友现场直播;包含了大学校长和书记的讲话。会议唤起了人们对清华大学曾经历过的艰苦时期的记忆。清华持续奋斗的决心源自历史,其最具影响力的校长之一,梅一奇,在面对二十世纪30年代和40年代持续的内战和外国入侵时,坚持为国民提供基础教育和研究。

因此,尽管除了某些实验室和含实践部分的课程,所有实体教学都已暂停,但所有课程的教学仍通过在线平台继续进行。为了使师生们为数字转换做好准备,我们付出了巨大努力。目前,我们已向25000多名学生提供了由2681名教师开设的共4254门课程。

即便是诸如创意艺术和体育等课程也被搬到网上。体育教师使用在线工具监督学生的运动并指导他们的健康和健身活动。此外,为了保证在当前充满不安和焦虑时期内所有学生和教职工的健康,清华还开设了心理健康课程,并为咨询服务投入了更多资源。

向远程学习的转变让很多学生和老师感到兴奋。在实施线上教学期间,教职工相互支持,分享他们在摸索线上教学系统时的发现和技巧。旁听同事的在线课程已经成为促进教师发展便捷有效的方式。

同时,新的在线教学模式鼓励了那些通常不愿在公共场合演讲,而更愿以书面方式参与课程的学生;因此,学生参与度也有望提高。

清华大学之所以能够在中国大学向线上转变的过程中处于领先地位,是因为我们为了促进“00后”学生的学习,已经采取了果断的措施来进行在线教学。

例如,我们在2016年推出了雨课堂教学平台。这是中国最先进、效率最高的在线教学平台,目前拥有1900万用户,人数居世界第二。在线课程由三个30分钟的课程组成;比起更长时间的堂课,这个时长更适合在线学习的节奏。我们鼓励学生在与老师的实时互动中提出问题,而该软件可以收集和分类问题。教师有专门时间回答问题,并在课堂的每个部分安排进一步讨论。雨课堂还有助于课程评估以及传统作业和课外学习任务的设置与评分。

然而,数字教育不仅面向清华的学生。清华大学已经决定免费发布全部1600个线上课程,还将向公众开放2000多个雨课堂课程。此外,我们还将开设“克隆课程”,以便其它学校的师生可以同时分享清华的课程。已有几所大学和包括中学在内的一些地方教育机构与清华大学联系,希望获得支持。

与许多设有医学院的大学一样,清华的教研人员也接到任务,开始研发针对冠状病毒的医学对策。我们附属医院的医护人员也被派往疫情中心湖北省,以协助患者的治疗。

在以上种种方面,清华大学都恪守着对学术界和社会的承诺。

抗疫一旦结束,常规课程将一定程度恢复。但是,线上转换的影响将会持续。师生们将共同体验当代教育的新标杆,即更具互动性、实时性和以创新为导向的学习体验。我有信心教师们将会接受数字转换,甚至会寻求机会来进一步开发在线和混合教育模式。

当然,有些人仍会抗拒变化,尤其是一些教师仍对使用雨课堂感到担忧,并且不愿改变现有的教学方法。但我认识一位60多岁的教授,她在接受培训前从未使用过在线工具。可以理解的是,她最初对在线教育十分抵触;但当她意识到自己独特的教学风格不会受到影响后,她已转为雨课堂的支持者。

在当前充满不可预见性和不可预测性的环境中,技术为前所未见的问题提供了可靠的解决方案。在线工具和对现有技术的升级已被推向高校教学的前沿。它们将在中国成为划时代的平台并促成新的全球标准,同时推动在线和混合模式教育的新常态。

杨斌系清华大学副校长。

印度的人口特征会为在线教育提供者带来红利吗?

印度拥有全球第三大规模的高等教育系统,但在该系统下,获得高质量机构的资源方面仍存在巨大差距。官方数据显示,印度目前的高等教育入学率仅为25%左右,且学生群体主要来自城市和较高收入家庭背景。

然而,比起高等教育,互联网的分布更为广泛。廉价的数据使用费使约40%的人口有机会上网。随着农村地区对白领式生活的渴望逐渐增长,开发能使知识和技术大众化的解决方法的时机已经成熟。专家们预计,在线教育可以实现这一目标。

毕马威(KPMG)和谷歌2016年的报告显示,到2021年,印度的教育科技市场规模将达到20亿美元(约138亿人民币),覆盖960万用户。该市场在2016年拥有160万用户,市场价值合2.5亿美元。印度软件服务企业行业协会NASSCOM和咨询公司济诺夫(Zinnov)在2018年有关印度教育技术初创公司的报告中发现,在过去5年中,有3000家教育技术初创公司成立,并得到了如张-扎克伯格公司(Chan Zuckerberg Initiative)、谷歌和比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill and Melinda Gates Foundation)等风险投资基金和其他知名投资者的支持。

到目前为止,该行业主要开发应用程序,以支持学校层次的教育和提供专业技能。后者反映了印度的人口红利,即劳动人口占总人口的62.5%。行业专家预计,到2021年,在线和远程课程使用者将达到1000万,而近郊和郊区的需求量会很大。

此外,快速增长的市场部门还包括针对本科学习、GMAT(用于MBA申请)等竞争性考试、公务员考试和专业工程考试的备考服务。

这一范围的增长显而易见。印度就业能力评估公司Aspiring Minds在2019年发布的一份报告里称,印度80%的工程专业毕业生缺乏知识经济的技能。而虽然如优达学城(Udacity)和印度自己的安学院(Unacademy)在内的教育技术平台针对人工智能和数据科学等面向未来的学科提供课程,但过高的定价限制了访问。一名学生要得到一张自定进度的人工智能学证书可能要花费超过600英镑。这对于来自郊区的年轻毕业生来说,是一笔不小的数目。而友好大学(Amity University)的线上MBA课程费用则超过6000英镑。

此外,印度的在线教育和教育技术很大程度上仍游离于主流教育系统之外。政府大力推行在线教育,并通过印度的一流高等教育机构开设了一系列在线课程,涵盖从语言到网络安全的所有内容。印度高等教育监管机构、大学教育资助委员会(University Grants Commission)终于在2018年批准了新规定,允许所有学院和大学在满足特定质量标准的前提下提供全面的在线课程。其它满足这些条件的大学也申请了在线学位,因而更多学校可以开始提供此类课程。但是,这些课程仍未大规模推广。

尽管教育技术的出现无疑是高等教育系统的一个重大发展,这一系统仍大体上囿于传统教学法。因此,教育技术究竟能在多大程度上促进教育公平还不得而知。

鲁德拉尼·达斯古普塔(Rudrani Dasgupta)就职于公益性国际联盟组织“行动救援”(ActionAid)印度分部。

本文由陆子惠为泰晤士高等教育翻译。

后记

Print headline: The virtues of virtual